Analisi e commento dei Dialoghi con Leucò: la passione per la mitologia de “I fuochi” (Dialogo tra due pastori), le disperazioni amorose de “L’inconsolabile” (Dialogo tra Orfeo e Bacca) e la morte di un grande scrittore

Introduzione

I Dialoghi con Leucò (1947) di Cesare Pavese (1908 – 1950) sono un vero gioiello che fu molto caro allo stesso autore. Pavese sosteneva di aver trovato una nuova forma che sintetizza molti filoni[1] ed era anche quello il libro che teneva sul comodino quando si suicidò nella notte del 26 agosto del 1950 nell’albergo Roma in Piazza Carlo Felice a Torino. I Dialoghi con Leucò non sono sicuramente la prima opera con cui associamo Pavese e anche nel 1947 l’accoglienza non era stata particolarmente entusiasmante. In fondo non sempre il giudizio dei lettori coincide con quello dell’autore.

I Dialoghi testimoniano l’amore che Pavese nutriva nei confronti della mitologia dell’antica Grecia. L’accoglienza con un po’ di scetticismo potrebbe essere stata dovuta al fatto che la lettura prevede o una cultura classica di spicco o un intenso lavoro di ricerca. Oggi per noi è facile rileggere la mitologia greca di cui non ci sono rimaste reminiscenze dai tempi del liceo ma una volta non c’era internet…. L’opera è composta da brevi racconti in forma di dialogo e ciascun racconto si ispira ad un mito antico. Dialogano sempre due personaggi, di norma uno principale (famoso) e uno secondario un po’ meno noto. La lunghezza di ciascun dialogo ammonta a poche pagine ma tutti sono molto ricchi di contenuto e in questo articolo tratteremo due, L’inconsolabile (Dialogo tra Orfeo e Bacca) e I Fuochi (Dialogo tra due pastori) facendo confluire nell’analisi la biografia di Pavese e creando un collegamento ai suoi romanzi.

Il titolo dell’opera deriva da Leucotea, la dea che scorre sulla schiuma del mare, talmente cara all’autore che la fece protagonista di ben due dialoghi, uno con Ariadne e un altro con Circe, mentre tutti gli altri personaggi mitologici appaiono una sola volta. Pare che nella realtà del dopoguerra Leucotea fosse la scrittrice e psicoanalista Bianca Garufi (1918 – 2006) che Pavese aveva conosciuto come collega di lavoro all’Einaudi (λευκός – leukos significa bianco). Un modello letterario importante a livello formale per i Dialoghi erano le Operette morali di Giacomo Leopardi che Pavese apprezzava moltissimo citandole anche nel Mestiere di vivere.

La prefazione e i contatti con Untersteiner per la traduzione dell’Iliade

Pavese scrise anche una bellissima presentazione all’opera in cui spiega con ironia le differenze con la sua restante produzione letteraria: “Cesare Pavese, che molti si ostinano a considerare un testardo narratore realista, specializzato in campagne e periferie americano-piemontesi, ci scopre in questi Dialoghi un nuovo aspetto del suo temperamento. Non c’è scrittore autentico, il quale non abbia i suoi quarti di luna, il suo capriccio, la musa nascosta, che a un tratto lo inducono a farsi eremita. Pavese si è ricordato di quand’era a scuola e di quel che leggeva: si è ricordato dei libri che legge ogni giorno, degli unici libri che legge.”[2] E’ molto comune l’interesse per la mitologia antica durante l’adolescenza e Pavese in gioventù divorava i classici accumulando una vastissima cultura mitologica. Il valore dei classici è inestimabile e andrebbero letti e riletti.

I miti antichi sono ricchissimi di spunti simbolici e significati molteplici: “Il fascino dei miti greci nasce dal fatto che posizioni inizialmente magiche, totemiche, matriarcali, iniziatiche vennero – per la strenua elaborazione del pensiero cosciente avvenuta nei secoli X-VIII a. C. – reinterpretate, tormentate, contaminate, innestate, secondo ragione, e così ci sono giunte ricche di tutta questa chiarezza e tensione spirituale ma tuttora variegate di antichi simbolici sensi selvaggi.”[3] Oltre ad essere stati reinterpretati, i miti hanno anche ispirato un’infinità di opere letterarie nei secoli a venire.

Amadriade con giovane Satiro

ai suoi piedi che suona il flauto

di Pan, 1895

Il mito dà inoltre la possibilità all’autore di trattare tematiche a lui care come quella dei fuochi rituali (falò) che ritroviamo anche nei romanzi neorealisti. E’ curioso che nei Dialoghi gli dèi vorrebbero avere le caratteristiche degli uomini e gli uomini quelle degli dèi. Lo fanno notare una Amadriade e un Satiro nel loro dialogo: “Perché non capiscono che proprio la loro labilità li fa preziosi? […] E loro che vivono istanti imprevisti, unici, non ne conoscono il valore. Vorrebbero la nostra eternità. Questo è il mondo.”[4] L’immortalità per qualcuno può anche essere una condanna e in effetti qualcuno l’ha barattata per ottenere la mortalità di noi umani.

I Dialoghi con Leucò sono stati recensiti molto positivamente da Mario Untersteiner (1899 – 1981) noto grecista e filologo classico: “Per me il libro presenta un suo valore singolare. Questi dialoghi sono sempre a due e hanno per centro un momento o il momento significativo, paradigmatico di ogni mito. Ognuno è preceduto da una incisiva didascalia informativa e, spesso, esegetica, in quanto l’A., con una frase e talora anche con una sola parola va alla radice perenne del mito, quella che pur oggi è vitale […]”[5]

Questa recensione fu tra l’altro la ragione per cui oggi possiamo leggere l’Iliade (dalla quale Pavese prende in prestito diversi personaggi per i Dialoghi) in una traduzione moderna. Pavese era rimasto in contatto epistolare con Untersteiner perché voleva far pubblicare dall’Einaudi una nuova traduzione dell’Iliade di Omero. Untersteiner non aveva voglia (o tempo) di farla in prima persona ma propose a Pavese una sua ex-alunna, Rosa Calzecchi Onesti (1916 – 2011). La traduzione che piacque molto fu revisionata da Pavese e lui e la Calzecchi Onesti collaborarono intensamente per due anni tra il 1948 e la morte di Pavese nel 1950. Il lavoro si svolgeva esclusivamente in maniera epistolare, i due non si erano mai incontrati di persona. Successivamente la Calzecchi Onesti avrebbe tradotto anche l’Odissea di Omero (nel 1963) e l’Eneide di Virgilio sempre per l’Einaudi.

L’Inconsolabile – amore e morte

Il dialogo tra Orfeo e Bacca si svolge in Tracia. Orfeo ed Euridice li conosciamo tutti per la loro storia d’amore molto romantica e travagliata. Il protagonista che con il suo canto calmava anche le bestie feroci e gli dèi negli inferi ha ispirato numerosissime opere musicali di Monteverdi, Glucks, Haydn, Liszt, Offenbach, Stravinskij per citarne solo alcune. La sua storia d’amore con Euridice viene raccontata sia nelle Georgiche di Virgilio (I sec. a.C.) che nelle Metamorfosi di Ovidio (8 d.C.). Per quanto riguarda la letteratura e l’arte drammatica vanno ricordati El divino Orfeo (1634) di Pedro Calderón de la Barca, Orpheus und Euridike (1926) di Oskar Kokoschka, alcune poesie di Johann Wolfgang von Goethe e Rainer Maria Rilke e i Canti Orfici (1914) di Dino Campana.

Le Baccanti o Menadi sono invece le donne della Tracia seguaci di Bacco (Dioniso) e perciò perennemente in festa. Vorrebbero che Orfeo si unisse a loro per condividere la loro allegria. Lui però non vuole altre donne dopo Euridice e così le Baccanti si arrabbiano e lo uccidono. Euripide nel 207/06 a.C dedicò un’importante tragedia alle Baccanti. Orfeo per loro rappresenta un dio anche se alla fine lo sbranano, una conclusione che leggiamo anche nel dialogo di Pavese.

Tutti ci siamo chiesti nell’adolescenza perché Orfeo, che ce l’aveva quasi fatta a riportare Euridice alla vita, si era voltato. Non era per distrazione e nemmeno per il destino che lo aveva tradito (“Ridicolo che dopo quel viaggio, dopo aver visto in faccia il nulla, io mi voltassi per errore o capriccio.”[6]) Era per Euridice che non era più la stessa di prima, marchiata ormai dallo stampo della morte:

Orfeo Salivamo il sentiero tra il bosco delle ombre. […] S’intravvedeva sulle foglie il barlume del cielo. Mi sentivo alle spalle il fruscío del suo passo. Ma io ero ancora laggiú e avevo addosso quel freddo. Pensavo che un giorno avrei dovuto tornarci, che ciò ch’è stato sarà ancora. Pensavo alla vita con lei, com’era prima; che un’altra volta sarebbe finita. Ciò ch’è stato sarà. Pensavo a quel gelo, a quel vuoto che avevo traversato e che lei si portava nelle ossa, nel midollo, nel sangue. Valeva la pena di rivivere ancora? Ci pensai, e intravvidi il barlume del giorno. Allora dissi «Sia finita» e mi voltai. Euridice scomparve come si spegne una candela. […][7]

Orfeo era disceso nell’Ade per amore di Euridice, ma quando l’aveva vista là qualcosa in lui era cambiato: “Non si ama chi è morto […] L’Euridice che ho pianto era una stagione della vita. Io cercavo ben altro laggiù che il suo amore. Cercavo un passato che Euridice non sa. […] Ho capito che i morti non sono più nulla.”[8] La morte segna la vita e chi rinasce porta comunque il suo marchio. Pavese del resto ha sempre accostato l’amore alla morte. Orfeo non voleva far rinascere Euridice perché sapeva che prima o poi l’avrebbe di nuovo persa: “Per poi morire un’altra volta, Bacca. Per portarsi nel sangue l’orrore dell’Ade e tremare con me giorno e notte. Tu non sai cos’è il nulla.”[9]

Dopo l’esperienza nell’Ade Orfeo voleva tornare alla vita, ma da solo. Si sentiva felice per il barlume di luce e il mondo dei vivi mentre non gli importava più nulla di Euridice che ormai apparteneva ad un altro mondo. “Visto dal lato della vita tutto è bello. Ma credi a chi è stato tra i morti…Non vale la pena.”[10] Secondo le Baccanti Orfeo pensa troppo alla morte mentre loro si godono la festa ma egli replica: “É necessario che ciascuno scenda una volta nel suo inferno. L’orgia del mio destino è finita nell’Ade, finita cantando secondo i miei modi la vita e la morte.”[11] Anche Pavese è sceso più volte nell’inferno, non ha mai condiviso la gioia di vivere degli altri e ha cantato per tutta la vita l’amore che gli mancava e la solitudine che non ha mai smesso di morderlo.

Gli elementi autobiografici dell’Inconsolabile e il Mestiere di vivere

Pavese era un inconsolabile al pari di Orfeo, un uomo e poeta disperato che non era riuscito ad esprimersi negli affetti e anche dopo che era arrivato finalmente il successo letterario si era sempre sentito un escluso dal mondo degli altri. Come scrive nel Mestiere di vivere, il suo Diario tra il 1935 e 1950 pubblicato postumo, la letteratura per lui rappresentava una fuga e “una difesa contro le offese della vita.”[12] Nel 1937 riassume la sua posizione di “fallito” in maniera molto concisa: “Il vero raté non è quello che non riesce nelle grandi cose – chi mai c’è riuscito? – ma nelle piccole. Non arrivare a farsi una casa, non conservare un amico, non contentare una donna: non guadagnarsi la vita come chiunque. Questo è il raté più triste.”[13] Il raté di Pavese è un fallito, un non riuscito che assomiglia all’inetto di Svevo o all’uomo senza qualità di Musil. Sul piano privato Pavese in effetti non si era mai sposato e viveva con la famiglia di sua sorella.

Oltre agli insuccessi nella sfera degli affetti aveva faticato anche parecchio ad ottenere una posizione lavorativa stabile, tuttavia era il fatto di non stare con una donna che gli procurò la sofferenza maggiore. I tempi in cui ha vissuto non erano sicuramente facili, la prima guerra mondiale da bambino, la seconda da uomo maturo, ma lui stava molto peggio anche dei suoi contemporanei. Nel 1936 scrive di se stesso: “Non ho mai lavorato davvero e infatti non so nessun mestiere”[14]. In verità di cose nella vita ne aveva fatte fin da giovane. Non era riuscito a lavorare come assistente all’università (chi mai c’è riuscito? potremmo aggiungere oggi) ma fin da giovane aveva tradotto molti classici della letteratura americana.

Negli anni del successo letterario pare che Pavese fosse diventato un po’ meno disperato ma nel 1950, complice di una storia d’amore infelice, ricadde nel suo solito pessimismo: “La beatitudine del 48-49 è tutta scontata. Dietro quella soddisfazione olimpica c’era questo – l’impotenza e il rifiuto a impegnarmi. Adesso, a modo mio, sono entrato nel gorgo: contemplo la mia impotenza, me la sento nelle ossa, e mi sono impegnato nella responsabilità politica, che mi schiaccia. La risposta è una sola: suicidio”[15]

La responsabilità politica e il mancato impegno gli pesavano parecchio, almeno quanto gli insuccessi sul piano affettivo. Pavese era antifascista (si era iscritto al PNF nel 1933 solo per prendere una supplenza nel liceo d’Azeglio che aveva frequentato da ragazzo) ma rispetto a molti contemporanei e amici che erano addirittura morti in guerra (Leone Ginzburg, Giaime Pintor) o avevano fatto la resistenza attivamente (Italo Calvino, Bianca Garufi) pensava di non aver fatto abbastanza. Ricorda un po’ Corrado, un suo alter ego e protagonista della Casa in collina (1948) che crede di essere “vivo per caso, quando tanti migliori di me sono morti. A volte, dopo aver ascoltato l’inutile radio, guardando dal vetro le vigne deserte penso che vivere per caso non è vivere. E mi chiedo se sono davvero scampato.”[16]

Infatti alla fine della guerra Pavese si iscrisse al partito comunista proprio per colmare quella sua mancanza di lotta contro il fascismo. Colpisce che nel Mestiere di vivere ci sono pochissimi riferimenti alla guerra, al fascismo e al nazismo ma probabilmente all’autore dava fastidio doversi perennemente impegnare e confrontare con la politica anche in letteratura. Ancora nel 1936 si considerava addirittura apolitico. (“[…] Oltre a creatore, sono anche un uomo e un disoccupato e un apolitico […]”[17])

Prima di suicidarsi a poco meno di 42 anni aveva pensato al suicidio per almeno 15 anni. (Aprile 1936: “so che per sempre sono condannato a pensare al suicidio davanti a ogni imbarazzo o dolore.”[18]) Quando ebbe veramente luogo tutti parevano molto sorpresi, in fondo il successo letterario era arrivato e (seppur tardi) aveva persino ottenuto una posizione lavorativa stabile presso l’Einaudi per la quale stava lavorando come direttore editoriale a partire da metà degli anni ’40, dopo molte collaborazioni a partire dalla metà degli anni 30.

I suoi problemi con le donne sono legati all’impotenza a causa della quale non riusciva ad accontentarle: “Naturalmente tutti ti dicono «che importa? Non c’è solo questo. La vita è varia. L’uomo vale per altro» ma nessuno – nemmeno gli uomini – ti danno un’occhiata se non hai quella potenza che irradia. E le donne ti dicono «che importa? ecc.» ma sposano un altro.”[19] Quando Pavese nel 1936 era tornato dal confino la sua compagna Tina Pizzardo, un’insegnante comunista aveva sposato un altro e lui era rimasto malissimo. “La cosa segretamente e più atrocemente temuta, accade sempre. Da bambino pensavo rabbrividendo alla situazione di un innamorato che vede il suo amore sposarne un altro. Mi esercitavo a questo pensiero. E voilà.”[20]

Verso la fine della sua vita l’insuccesso a livello sessuale stava diventando quasi un’ossessione per lui. Si confrontava sempre più con gli altri che riuscivano a condurre una vita più serena e felice di lui. (Gli dèi per te sono gli altri, gli individui autosufficienti e sovrani […]”[21] Più si avvicinava la fine della sua vita, più numerosi diventavano i pensieri ricorrenti al suicidio come la seguente riflessione che apre l’anno 1947 nel Diario: “Sei felice? Sì, sei felice. Hai la forza, hai il genio, hai da fare. Sei solo. Hai due volte sfiorato il suicidio quest’anno. Tutti ti ammirano, ti complimentano, ti ballano intorno. Ebbene? Non hai mai combattuto, ricordalo. Non combatterai mai. Conti qualcosa per qualcuno?”[22] La conclusione è sempre la solita: solitudine estrema e non contare niente per nessuno. Il successo letterario non gli bastava perché mancava la donna con cui condividerlo, mancavano gli amici leali, gli affetti, la famiglia.

Il seguente pensiero voleva forse discolpare l’ultimo amore della vita di Pavese: „Non ci si uccide per amore di una donna. Ci si uccide perché un amore, qualunque amore, ci rivela nella nostra nudità, miseria, inermità, nulla.”[23] L’ultima storia d’amore fu quella con l’attrice americana Constance Dowling, venuta in Italia perché la sorella Doris Dowling nel 1949 aveva recitato in Riso Amaro di Giuseppe di Santis. Constance aveva già una relazione con l’attore Andrea Cecchi e l’innamoramento di Pavese (peraltro breve, i due si conobbero alla fine del 1949) non fu mai contraccambiato. In ogni caso fu lei a spingerlo al gesto supremo che premeditava da tempo ma che nell’agosto del 1950 stava diventando sempre più concreto: “Non ho più nulla da desiderare su questa terra, tranne quella cosa che quindici anni di fallimenti ormai escludono. Questo il consuntivo dell’anno non finito, che non finirò.”[24] L’ultima annotazione nel diario è: “Tutto questo fa schifo. Non parole. Un gesto. Non scriverò più”[25]

Da I fuochi a La luna e i falò

L’introduzione a questo dialogo tra padre e figlio pastore è affilata e concisa come la lama di un coltello: “Anche i Greci praticarono sacrifici umani. Ogni civiltà contadina ha fatto questo. E tutte le civiltà sono state contadine.”[26] Il figlio chiede al padre se non era mai piovuto sui falò mentre ancora bruciavano. Come risposta il padre racconta la storia di Atamante, figlio di Eolo e Enarete nonché sposo di Nefele. Su consiglio di una nuova moglie si era convinto a bruciare i suoi due figli da un precedente matrimonio per far piovere. Quando i due fiutarono l’intenzione se la diedero a gambe levate e la moglie decise di far bruciare Atamante stesso. Appena lo buttarono nel falò venne giù un’acqua “da dio” che spense il falò salvando il povero Atamante.

Il padre giustifica le offerte umane perché la canicola è insopportabile: “Non è niente l’inverno. L’inverno si pena ma si sa che fa bene ai raccolti. La canicola no. La canicola brucia.”[27] In questo dialogo Pavese fa una concessione insolita per l’opera, facendo entrare la politica attuale e dire al padre: “La nostra canicola sono i padroni. E non c’è pioggia che ci possa liberare.”[28] Il figlio lamenta l’assurdità dei sacrifici umani ma secondo il padre bruciavano solo “chi non serviva” come zoppi, fannulloni e insensati. Secondo il padre, “Gli dèi sono i padroni. Sono come i padroni. […] Faccia pioggia o sereno, che cosa gl’importa agli dèi? Adesso s’accendono i fuochi, e si dice che fa piovere. Che cosa gliene importa ai padroni? Li hai mai visti venire sul campo?”[29]

Pavese cerca qui di condividere la condizione ancora inumana di molti contadini e abitanti delle campagne alla maniera di Émile Zola nel Germinale. Nei suoi romanzi neorealisti troviamo spesso critiche sociali ma nei Dialoghi si tratta di un episodio singolare, quasi un po’ troppo forzato considerata l’ambientazione. Sembra quasi che l’autore dovesse calmare i suoi sensi di colpa politici. Il padre pastore è quasi un rivoluzionario: “[…] Se una volta bastava un falò per far piovere, bruciarci sopra un vagabondo per salvare un raccolto, quante case di padroni bisogna incendiare, quanti ammazzarne per le strade e per le piazze, prima che il mondo torni giusto e noi si possa dir la nostra?”[30] Per il figlio sono ingiusti sia i padroni che gli dèi: “Che bisogno hanno che si bruci gente viva?”[31]

Nei suoi romanzi Pavese ha spesso descritto la violenza e l’inumanità che regnava nelle campagne sia antiche che contemporanee. Basti pensare a Paesi tuoi che contiene scene di violenza quasi bestiali. Ne La luna e i falò (1950) troviamo sia quelle che i fuochi rituali dei Dialoghi. Fu l’ultima opera di Pavese, il quale la dedicò all’amata attrice Constance Dowling. La scrisse dopo un lungo soggiorno nel paese natale Santo Stefano Belbo dov’è ambientata. Un personaggio centrale è Nuto, amico del protagonista Anguilla che però al contrario suo anziché girare il mondo è sempre rimasto nel paese. Nuto crede sia nei falò che nella luna. “[…] fatto sta che tutti i coltivi dove sull’orlo si accendeva il falò davano un raccolto più succoso, più vivace.”[32]

Quasi rimproverato da Anguilla di credere in superstizioni del genere difende quelle tradizioni innocue che non danneggiano nessuno: “E fu allora che Nuto calmo calmo mi disse che superstizione è soltanto quello che fa del male, e se uno adoperasse la luna e i falò per derubare i contadini e tenerli all’oscuro, allora sarebbe lui l’ignorante e bisognerebbe fucilarlo in piazza.”[33] Le tradizioni e usanze diventano da condannare soltanto se usate come mezzo di repressione e non tagliare i pini con la luna piena o fare gli innesti con quella dei primi giorni non ha mai fatto male a nessuno.

Untersteiner definisce i Dialoghi con Leucò “Poesia filosofica e religiosa […] ma di una filosofia senza terminologia e di una religione umana.”[34] Sembra leggere la caratterizzazione di Nuto de La luna e i falò, il filosofo campagnolo che non sopporta i discorsi del prete proprio perché crede in una religione umana e che salva una lucertola tormentata inutilmente da due bambini perché “[le bestie] soffrono già la loro parte in inverno […] e poi si comincia così, si finisce con scannarsi e bruciare paesi.”[35] Un concetto che si ritrova nelle posizioni di Lucrezio, Giordano Bruno, Milan Kundera, Michel de Montaigne, i quali attribuiscono intelletto e sensibilità agli animali, schierandosi contro il loro maltrattamento.

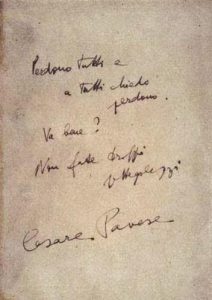

Pavese nonostante il successo era sempre rimasto modesto e umile. Era uno scrittore eccezionale e un uomo di immensa cultura. Un uomo forse un po’ ruvido, ma buono e disinteressato. Taciturno e riservato, era spesso triste e malinconico. La sua grande sensibilità al pari di quella di Vincent Van Gogh gli rese impossibile continuare a vivere in un mondo crudele ed ostile. Entrambi erano anime solitarie e tormentate; ma se nel caso di Van Gogh il successo in vita non arrivò mai, Pavese non seppe cosa farsene. E’ morto solo come Rosetta, una figura di Tra donne sole in una camera non sua dopo l’ingestione di dieci confezioni di sonniferi. Sul comodino per fargli compagnia c’erano i Dialoghi con Leucò in cui aveva scritto dentro una frase presa in prestito da Majakovskij, altro scrittore suicida: “Perdono a tutti e a tutti chiedo perdono. Va bene? Non fate troppi pettegolezzi.”[36]

[1] Cfr.: Cesare Pavese: Il Mestiere di vivere. Diario 1935-1950. Torino: Einaudi, 2014 [1952], p. 306.

[2] Cesare Pavese: Dialoghi con Leucò. Torino: Einadui, 2014 [1947], p. 3

[3] Pavese, Mestiere, 341

[4] Pavese, Dialoghi, 159

[5] Recensione di Mario Untersteiner in Educazione Politica, I (nov-dic 1947), p. 344, cit dall’Antologia della critica in: Cesare Pavese: Dialoghi con Leucò. Torino: Einadui, 2014 [1947], p. 197.

[6] Pavese, Dialoghi, 77

[7] Ibid

[8] Ibid, 77f

[9] Ibid, 78

[10] Ibid, 78

[11] Ibid, 79

[12] Pavese, Mestiere, 135

[13] Ibid, 52. Cfr anche: „E sposarsi vuol dire costruire una vita. E tu non te la costruerai mai. […]“ (Ibid, 69) „Chi non ha sempre avuto una donna, non l’avrà mai.“ (307)

[14] Ibid, 31, Cfr anche: […] A trent’anni non ho un mestiere (Ibid, 96)

[15] Ibid, 396

[16] Cesare Pavese: La casa in collina. Torino: Einaudi, 1948. Cit: Tutti i romanzi. Volume due. Edizione della stampa per il centenario della nascita, p. 169

[17] Mestiere, 41

[18] Ibid, 32

[19] Ibid, 68

[20] Ibid, 98

[21] Ibid, 306

[22] Ibid, 306

[23] Ibid, 394

[24] Ibid, 400

[25] Ibid

[26] Ibid, Dialoghi, 94

[27] Ibid, 96

[28] Ibid, 97

[29] Ibid, 97

[30] Ibid, 97

[31] Ibid, 97

[32] Cesare Pavese: La luna e i falò. Torino: Einaudi 1950, cit Cesare Pavese: Tutti i romanzi. Volume due. Edizione della stampa per il centenario della nascita, p. 237

[33] Pavese, La luna e i falò, 238

[34] Pavese, Dialoghi, 197

[35] Pavese, La luna e i falò, 221

[36] Cit da Pavese, Mestiere, X

2 risposte su “Dialoghi con Leucò di Cesare Pavese”

Pavese, un autore del Neorealismo che va al di là dell’oggettività dei fatti raccontati. Gli ambienti, le scene diventano simboli e affondano nelle tradizioni delle terra, nei miti, nei ricordi d’infanzia. C’è su tutto una vena malinconica, un pessimismo di fondo. Le Langhe sono le radici, ma il sentimento di non appartenenza, lo sradicamento tendono a prevalere. Anguilla dice che “un paese ci vuole…un paese vuol dire non essere soli”. Ma lui si sentiva profondamente solo. Un rinunciatario, è stato anche detto. A Corrado ne “La casa in collina” Cate dice: “Sei sempre lo stesso…per non farle ti rendi le cose impossibili”. Questo mi ha sempre colpito di Pavese: un intellettuale che soffre per non aver agito come altri amici più schierati, più apertamente antifascisti, anche se fu arrestato e condannato al confino per antifascismo. Ma fu durante la Resistenza che si creò uno scollamento tra lui e gli altri. Lui seppe nelle sue opere esprimere le sue inquietudini, il proprio senso di inadeguatezza. Un conoscitore dell’animo e il ricorso al mito è proprio il segno di questa conoscenza della propria natura. Bell’articolo, fornisce un quadro completo di uno dei più importanti autori del nostro Novecento. Complimenti.

Grazie Roberta, condivido in pieno le tue riflessioni. Il pessimismo di fondo e la vena malinconica attraversano tutti i romanzi e anche il diario di Pavese. Solo dalle numerose lettere traspare in alcuni istanti un autore un po’ più spensierato e a tratti persino divertente o ironico. La solitudine l’ha accompagnato per tutta la sua breve vita nonostante la compagnia dei libri che a su dire hanno avuto il merito a dischiudergli la vita stessa. Oltre a sentirsi escluso a livello politico non ha mai avuto una casa veramente sua o una donna al fianco al risveglio. Le Langhe forse erano il posto che si sentiva più “suo” nel senso di casa/paese natio visto che vi aveva passato molti momenti dell’infanzia.

D’accordissimo sulla tua analisi politica. Pavese era antifascista ma si sentiva inferiore agli amici e compagni più schierati, proprio come il suo alter ego Corrado nella Casa in collina che si chiede “Perché la salvezza sia toccata a me […] Perché sono il più inutile e non merito nulla, nemmeno un castigo?” per poi costatare che lui è vivo per caso mentre tanti migliori di lui sono morti come ho scritto nell’articolo.

Quello che mi colpisce in tutte le sue opere è la sensibilità e la capacità di Pavese a cogliere l’anima grazie alla quale riesce a creare figure quasi vive come Corrado, Nuto o Clelia. I Dialoghi con Leucò sono la sintesi dei miti e simboli che troviamo anche nelle altre opere nonché una lettura affascinante e ricchissima di spunti.